#Lostwords – Briefe, die nie ankamen

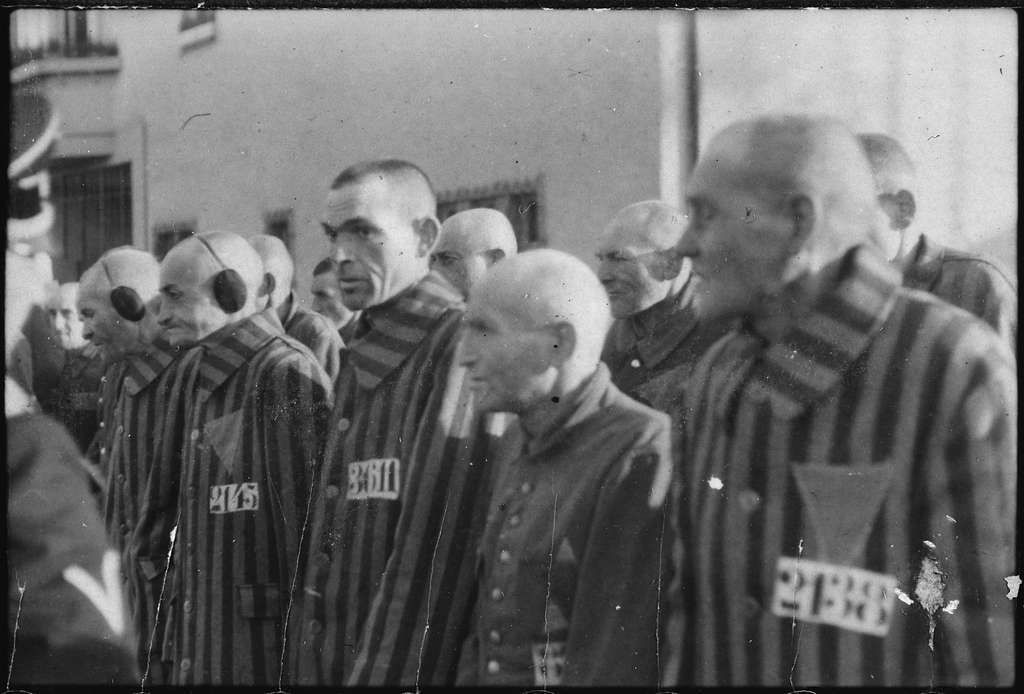

Mit der Aktion #Lostwords rufen die Arolsen Archives dazu auf, letzte Briefe von Menschen zu finden, die während der NS-Zeit in der Haftanstalt München-Stadelheim hingerichtet wurden. Diese Briefe, oft kurz vor der Hinrichtung verfasst, erreichten ihre Angehörigen nie. Heute, über achtzig Jahre später, sollen sie die Nachkommen der Verfasser:innen erreichen – ein Versuch, verlorene Worte und Erinnerungen zurückzugeben.

Für die politische Jugendbildung eröffnet diese Initiative eine starke Verbindung zwischen historischer Aufarbeitung, Erinnerungskultur und Gegenwartsbezug. Sie zeigt, dass Erinnerung nicht nur ein Blick in die Vergangenheit ist, sondern immer auch eine Frage von Verantwortung in der Gegenwart. #Lostwords macht greifbar, wie politische Gewalt in individuelle Biografien eingreift, und lädt dazu ein, über Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit und den Wert von Demokratie zu sprechen. Gerade junge Menschen finden über solche persönlichen Geschichten einen emotionalen Zugang zu Themen, die im Unterricht oft abstrakt bleiben: Verfolgung, Widerstand, Mut und Angst.

Zeilen des Abschieds – gelesen vom Ensemble der Münchner Kammerspiele

Besonders eindrücklich wird die Aktion #Lostwords durch eine Videoreihe, in der Schauspieler:innen der Münchner Kammerspiele ausgewählte Abschiedsbriefe vorlesen. Diese Stimmen verleihen den Zeilen eine neue Präsenz – sie holen die Worte der Verurteilten aus dem Archiv in die Gegenwart. In den Briefen sprechen Menschen, die wussten, dass ihnen nur noch wenige Stunden blieben. Sie schreiben an Eltern, Partner:innen, Freund:innen. Sie bitten um Verzeihung, regeln letzte Dinge, oder klagen die Ungerechtigkeit an, die sie trifft. Die Videos machen spürbar, dass Erinnerung nicht stumm ist, sondern eine Stimme braucht, um verstanden zu werden.

Einsatz in der Bildungsarbeit

Das Projekt kann in der Jugendbildung auf vielfältige Weise genutzt werden. Lehrkräfte und Multiplikator:innen können die Briefe als Ausgangspunkt für Diskussionen über Erinnerung, über das Sprechen und Schweigen in Familien oder über die Rolle staatlicher Gewalt in Diktaturen einsetzen. Jugendliche können selbst aktiv werden, indem sie recherchieren, wer hinter einem Namen steht, oder eigene Formen des Erinnerns entwickeln – etwa durch kreative Schreibprojekte, Podcasts oder Ausstellungen. So wird aus historischer Bildung eine lebendige Auseinandersetzung mit der Frage: Wie erzählen wir Geschichte weiter, und was bedeutet sie für unser demokratisches Selbstverständnis?

Nutzen Sie die Aktion #Lostwords in Ihrer Bildungsarbeit. Bringen Sie die Briefe ins Gespräch, lassen Sie Jugendliche selbst forschen und fragen: Welche Stimmen gehen heute verloren, wenn wir nicht hinhören? So wird Erinnerung zur gelebten Demokratiearbeit.

#Lostwords erinnert daran, dass jede Generation neu entscheiden muss, wie sie mit Erinnerung umgeht. Es geht nicht nur darum, was war, sondern darum, wie wir heute Verantwortung übernehmen – im Kleinen wie im Großen.

Weitere Informationen und auch die Videos finden Sie auf https://arolsen-archives.org/mitmachen/lostwords